Estados Unidos: Editorial Casa Vacía. 2022. 64 páginas.

Una lectura superficial nos hace pensar en la existencia de una poesía pulp, retazos fílmicos y urbanos; un vistazo que se da a una gran pantalla que puede ser la de un cine o la visión de nuestras propias avenidas, a plena luz del día o en los intervalos de una noche que se prolonga. He intentado ver esta escritura desde una posición estática y desde el primer momento caigo, literalmente, en un error. No debo ver este libro desde una unidad convencional; esta unidad que veo ahora es la que se construye a partir de fragmentos no totalmente organizados: "solo son flashes/que lo cortan todo sin motivo", dice el poeta argentino Diego L. García, autor de Siluetas hablando porque sí (Editorial Casa Vacía, 2022).

Diego L. García (Buenos Aires, 1983) es un poeta, ensayista y profesor en Letras egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de la aparición de Siluetas hablando porque sí, dio a conocer los siguientes títulos: Fin del enigma (2011), Esa trampa de ver (2016), Una cuestión de diseño (2018) y Las calles nevadas (2020). Colabora con frecuencia en revistas digitales de Latinoamérica, entre ellas, Periódico de Poesía (México), Vallejo & Co. (Perú), Jámpster (Chile) y Poesía (Venezuela).

Quizás se trate de la misma sintomatología de José María Valverde expresada en las primeras páginas de su libro La literatura: dejo de ver las acciones del poema y me diluyo en evanescencias del discurso. El traductor y escritor español se refería a una deformación como lectores, cuando se logra cierta consciencia verbal que puede resultar desfavorable. Otros lo llaman deformación profesional. Si traslado esto al libro que comentamos ahora, al de Diego L. García, pienso en una posible poética; es decir, por lo que cada poema expresa y por las apreciaciones teóricas que se pueden leer entre líneas: "ni la belleza ni el poema/necesitan que las cosas se completen".

Enumero algunos rasgos formales que el lector de Siluetas hablando porque sí podrá notar: poemas casi siempre breves, algunos con título, otros sin título; uso de la puntuación entre versos pero no en el final de los poemas; omisión de las mayúsculas normativas luego de un punto y seguido; el uso del signo de interrogación pero sólo el signo de cierre (a lo anglosajón). Voy rápido o despacio por este libro: ambos ritmos son permitidos. La vida sintáctica de los poemas es un reflejo de la vida descrita en ellos. El poeta, no siempre directamente, mueve sus personajes como si se movieran en una película norteamericana. Más que una película individual, se trataría de escenas tomadas convenientemente de entre varias películas y reunidas a modo de álbum con recortes de prensa, recortes de la sección de sucesos o de la sección de sociales.

El yo poético que se hace presente funge como crítico aficionado de cine, se podría pensar al leer el poema "No lo creo". El problema con este tipo de uniones es que tenemos muy vivo el prejuicio de lo verosímil: lo que leo debe encajar en mis apreciaciones o representaciones mentales. Aquí un error personal: no se trata de oraciones descriptivas o lógicas sino de versos que asumen la imagen en toda su plenitud, incluso para dar espacio a ciertas imágenes no del todo gratas al paladar del "buen gusto". Allí es cuando emerge lo anti-poético en algunos de los finales elegidos por Diego L. García: un corte brusco, rústico pero no débil. Lo que estos poemas cuentan propicia un fluir sostenido de la anécdota. Es bueno sentir esto: que los poemas digan lo que tienen que decir pero con una fluidez muy natural. Existe también un espacio para "pensar" en el poema. Noto que Diego se detiene para reflexionar a modo de conclusión, que algo más denso de lo normal se concentra en los últimos versos de cada texto: "la oscuridad nos revela/ una verdadera libertad".

Miro más de cerca estos poemas y las asociaciones distantes, como las llamaba Reverdy, empiezan a dibujar trazos más "cercanos". Lo que en principio concibo como un piano de cola se convierte en una computadora. ¿O es lo contrario?: "con las teclas blancas y negras escribe/un relato de lo que acontece". Mientras más me paralizo, mientras dejo que el ojo trabaje con mi cuerpo quieto, otros espacios emergen en el libro.

Me inclino por los poemarios fronterizos, que intentan desmigajar meticulosamente la noción que tenemos de lo lírico. Y no se trata de frecuentar la otra orilla del sentido o de lo genérico, de oponerse al diseño del poema contemporáneo. Me interesan los poemarios disidentes; me explico: los poemarios que evitan, en la medida de lo posible (y si el poeta es exigente, siempre puede ser posible), los giros comunes. Así como lo común o gastado pueden resultar contraproducentes, el efectismo injustificado también desagrada.

Un amigo escritor llamaba "novela corta" a un libro de microrrelatos: una novela pulverizada, atomizada. De la misma manera pienso que Diego L. García ha desarrollado una novela corta en verso, triturada; no obstante, estos fragmentos siguen latiendo mientras el poeta narra, enumera o describe. Aunque, más bien, lo que se lee es un libro influenciado por otros antecedentes o subgéneros (entre ellos, la novela pulp o pulp fiction, Richard Ford, Marty Holland…). Ciertamente se nota a un lector que frecuenta otros estilos en un ejercicio de sana apropiación: "nada más simple que una llamada telefónica/que fracasa porque al otro lado/nadie quiere participar del crimen".

Daniel Freidemberg, quien se ha encargado de las palabras de la contratapa, ha calificado esta poesía como "Montaje de captaciones". Y no es otra cosa lo que, como destinatarios de este libro, percibimos. Lo que se capta exige un propio método, una calistenia especial. Diego L. García, con toda consciencia, también ha creado un puente hacia otros intereses temáticos. Es un acierto que agradecemos y valoramos.

Néstor Mendoza

***

Diego L. García (Berazategui, Buenos Aires, 1983). Profesor en Letras por la UNLP. Escribe crítica y poesía. Entre sus libros figuran Fin del enigma (Ediber, Argentina, 2011), Esa trampa de ver (Añosluz, Argentina, 2016), Una voz hervida (Jámpster ebooks, Chile, 2017), Una cuestión de diseño (Barnacle, Argentina, 2018), (Fotografías) (Zindo & Gafuri, Argentina, 2018) y Las calles nevadas (Barnacle, Argentina, 2020). Forma parte de la antología de poesía latinoamericana País imaginario: escrituras y transtextos 1980-1992 (Ay del Seis, Madrid, 2018). Colabora en diversas revistas literarias con reseñas, traducciones y artículos críticos.

«La beata de las locas» de Raquel Abend van Dalen

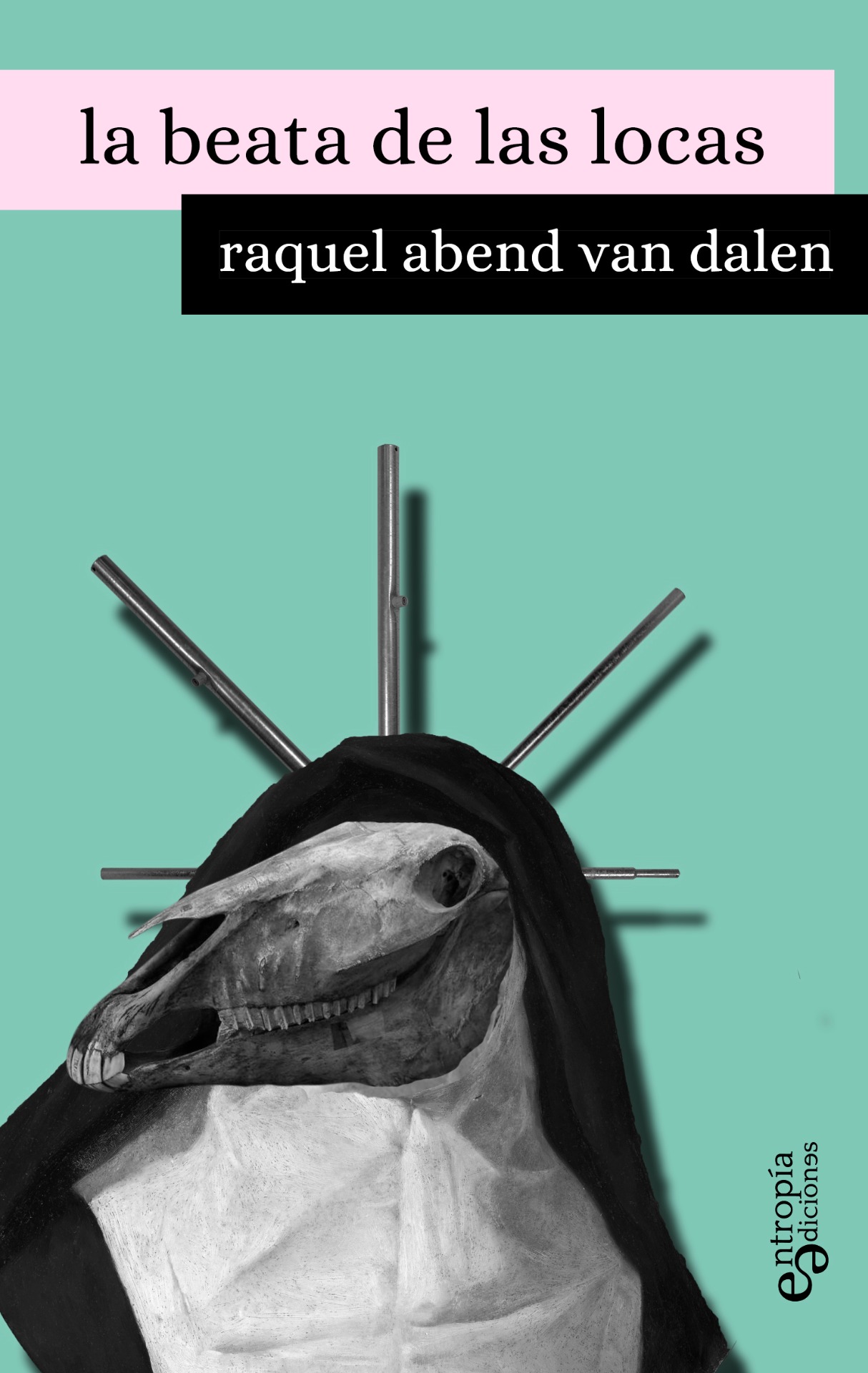

La beata de las locas. Raquel Abend van Dalen. España: Ediciones Entropía, 2019. 70 páginas.

El primer verso de Raquel se acerca al palimpsesto: me remite inmediatamente a unos versos consagrados del ya clásico libro El reino, de Ramón Palomares. Pero más allá de este juego de reescritura, de similitudes y asociaciones y del uso de la segunda persona en no pocos textos, me interesan los recursos que de manera efectiva y nunca efectista utiliza la poeta venezolana.

Como decía: lo que en un principio es palimpsesto enseguida se rompe o se sustituye por un vuelco expresivo hacia temas menos teatrales y se mete de lleno en los espacios urbanos, algo tétricos y por eso mucho más realistas. Allí comienza la creatividad, los temas se disparan y dispersan; aparece una violencia recreada, metropolitana, siempre vista desde los ojos de una mujer y de una poeta. Raquel es implacable, o más bien la voz que habla en los poemas parece implacable. Estos efectos se logran mediante el poema breve, en la mayoría de los casos. Es por ello que suele notarse más contundencia en las líneas finales, que apelan al recurso de la sentencia.

La beata de las locas (Entropía Ediciones, 2019), este libro de Raquel Abend van Dalen (Caracas, 1989), es un libro desalentador. Y créanme que no lo digo del lado despectivo del término. Nunca. Digo que es desalentador porque los temas tratados amenazan la serenidad de quienes leen y su finalidad no es para nada complaciente. Este libro hace que miremos de frente algunas escenas que dibujan una realidad cruel, que se marchita o que inevitablemente se degrada. Este libro toca fondo y nos hace tocar fondo. Raquel ubica a la mujer sufriente en medio del tablero: analiza las heridas con imágenes, relata una historia de heridas no suturadas.

Este es un libro fértil que habla de fertilidades. Y no voy a ser tan evidente y predecible para decir que sólo se trata de la fertilidad uterina o menstrual. Aquí lo fértil recobra una noción más amplia, que va desde la polinización, la fecundidad vegetal y en general la procreación animal y natural (marina) e incluso la procreación que se da por contagio (las influencias son contagiosas, he allí un «alumbramiento»). Dice Raquel: «Brotamos desde el mar encerrado», «todo se multiplica en un lugar que nadie conoce»; «de nuevo el peligro de nacer acelerado».

Raquel vuelve a los autores mayores de la poesía venezolana: vuelve, me parece, a Nuevo mundo Orinoco; vuelve al cultivo de las imágenes que no desdeñan la frondosidad. Lo hace con sus propias habilidades: Raquel tiene sus límites y estira la cuerda hasta ese límite anterior a la ruptura. Ella está a un paso del canto y del calco, del himno, aunque no llega porque ha elegido la brevedad y la dispersión. Ella vuelve a Lydda Franco Farías, vuelve a esa espontaneidad que atrae claridades y reiteraciones del cuerpo y del ánimo. No hay asepsia en estos poemas: la autora deja caer lo que nombra; las manchas («la dureza insalubre»), no cabe duda, también son estigmas y preseas. Raquel nos obliga a mirar con intuición voyerista, o como ella misma dice en uno de sus textos (usando lenguaje perifrástico), como «un solitario vendedor observando todo con curiosidad antigua».

En La beata de las locas no hay protocolos ni gestos leídos en manuales. No encontraremos mujeres delgadas con vestidos negros y ajustados y pañuelos blancos en el cuello, que nos indican dónde debemos sentarnos en el gran salón. No hay jóvenes de un comité de protocolo que digan quién dará el primer discurso y quién cerrará el acto de apertura. Ni auditorios ni aulas magmas ni actos de graduación.

Las atmósferas de Raquel, sobre todo las de la última sección del libro, evocan algún detalle de El Bosco: un colchón frondoso y verde donde las bestias y los hombres coinciden en un imprecisable bacanal. Del gran tríptico del holandés copia la sobreabundancia, el exceso, las libres asociaciones, la errancia de la imagen que parte de un punto sin itinerarios. Raquel escribe con los residuos de una religiosidad no asimilada que intenta ser laica, que se deja seducir en zonas placenteras y que plantea un erotismo impuesto con violencia.

***

Raquel Abend van Dalen (Caracas, 1989). Magíster en Escritura Creativa en Español por la New York University. Autora en poesía de: La beata de las locas (Entropía Ediciones, 2019), Una trinitaria encendida (Sudaquia Editores, 2018) y Sobre las fábricas, (Sudaquia Editores, 2014). En narrativa: La señora Varsovia (Lp5 Editora, 2020), Cuarto Azul (Kalathos Ediciones, 2017) y Andor (SubUrbano Ediciones, 2017). Actualmente es doctoranda del Ph.D en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston.

«Antología inventada» de Rafael Courtoisie

Antología inventada. Rafael Courtoisie. México: Fondo de Cultura Económica, 2020. 76 páginas.

Muy suculento resultaría acceder a las grandes cimas de la heteronimia (lo que estableció el poeta portugués, el gran Pessoa, sin que nadie pudiera superarlo). Y la de esta lengua, la española, con los nombres que siempre parecen sintetizarse en uno: el universo "apócrifo" de Antonio Machado. Este firmamento del poeta sevillano abrió una puerta bastante rica en la poesía latinoamericana del siglo XX, y que al alzar la mano para coger el fruto maduro nos topamos con los ejemplos de Álvaro Mutis, Eugenio Montejo y José Emilio Pacheco, entre otros tantos. No tanto ellos sino los "otros" que inventaron y que dotaron de una vida y una obra.

Hago este breve y rápido recuento para nombrar un caso muy nuevo, al menos en los años que corren del pandémico siglo XXI. Me refiero a un autor, el poeta uruguayo Rafael Courtoisie, y a su más reciente publicación: la Antología inventada (Fondo de Cultura Económica, 2020). Allí nos topamos con un amplio repertorio de poemas "firmados", cada uno, por un autor distinto. Se incluyen poetas, narradores, críticos, políticos, personalidades y artistas que vivieron y de otros que no podemos corroborar su existencia. Distintos en nacionalidades y en épocas (de épocas pasadas, del presente y de siglos venideros). Leo estos poemas y se me antojan inventivos, creativos, osados, metatextuales, lúdicos e inesperados. Pensándolo mejor, decir que éste es un caso de heteronimia no es del todo correcto. Courtoisie funge como compilador de una muestra ficticia, que ha sido hecha como una especie de álbum o muestrario personal y con intenciones parecidas, salvando las distancias, a la biblioteca personal de Borges ("una colección cerrada escogida por él mismo", es decir, por el propio autor argentino, como reza en el texto preliminar de aquel libro de prólogos).

Trato de buscar nombres consagrados por el tiempo perfecto de los lectores y sólo encuentro nombres de otros universos, los seres metamorfos del Universo de Marvel: Mystique, Morfo y los Skrull. Un caso parecido podemos encontrar en el intento de Rafael Courtoisie: la intención de transformarse, de copiar al otro, ser el otro, suplantarlo. Lo hace casi perfectamente la raza ficticia Skrull, que copia la apariencia, la voz e incluso el código genético, aunque no logra acceder a los registros del habla coloquial de los suplantados. Rafael intenta copiar esos modos, los de esos autores que sólo existen porque el propio poeta ha querido que existan.

Siempre me ha parecido peligroso adoptar otras voces. Es un problema, o más bien una técnica, muy habitual en el ámbito de los novelistas y cuentistas. Ellos, que son expertos en crear otros seres que convencionalmente llamamos personajes, tienen cientos de páginas para moverlos, dotarlos de una savia vital que logre calar en los lectores gracias a las atmósferas narrativas, a los diálogos, a los pasajes descritos y a la interacción directa con otros personajes. Pero llevar esto a la creación poética me parece que tiene otras connotaciones. En primer lugar, habría que matar a Narciso, quebrar el espejo (o ignorar el charco), para que no sea una especie de réplica un tanto artificiosa. El poeta tiene a mano unos pocos versos para mostrar las peculiaridades de quienes hablan en el poema, pocas líneas que reflejen no tanto las visiones biográficas del poeta sino la representación del personaje «inventado» o del poeta que se supone habla en los textos. ¿Se trata de dos líneas creadoras diferenciadas o de una misma ruta que en el camino se bifurca?

Pondré un ejemplo aprovechándome de mi gentilicio: hablaré un poco sobre el poema «IV. Místico», que firma la caraqueña María Luisa Bunge (1951). Quebrantando el propio nombre, o a contravía de él, la poeta no habla de misticismos sino del más puro impulso erótico (el impulso erótico que leemos como un erotismo femenino). Pero hay un detalle que rompe el hilo y que percibirán otros lectores venezolanos que se acerquen a este texto. Veamos los primeros tres versos: "De rodillas, de rodillas/hubiera subido el Monte/Ávila si me lo pedías". Decir Monte Ávila es un cultismo, pues lo normal en el habla del día a día del caraqueño y en general de los que viajan a Caracas sería decir Cerro El Ávila (recordemos a gran Ilan Chester y su hímnica canción) o sencillamente El Ávila. Es un vicio, lo sé, que como lectores intentamos achacar al autor (o a la autora). Cosa que no limita o desvaloriza el poema, claro está.

Este libro es un artefacto de invenciones. Funciona porque el autor delega a sus personajes algunas licencias para moverse como poetas o como personas que una vez vivieron (como Lao-Tse, Sylvia Plath, Alfonsina Storni, Ferreira Gullar, Bob Dylan, Rubén Darío), que viven (como el displicente Donald Trump) o que "vivirán" en los próximos años o siglos (Juan Carlos Arens, Francisco Cántaro, Itzel Xochitzin, Françoise Bram, Zun Lien Lee). Es difícil, y algo inútil, rastrear estilos, referentes, influencias. Lo que sí noto, especialmente en aquellos textos donde el poeta uruguayo combina el verso con la prosa, es la presencia de ciertas obras narrativas o de narradores contemporáneos. Esta impresión la tengo cuando releo uno de los poemas finales de la Antología inventada, el texto "l. Apócrifo de Rafael Courtoisie: East rain, de Edward Hopper", que tan cerca lo siento del inicio de una novela de César Aira, Los misterios de Rosario. La misma fuerza de la voz narrativa, el gélido escenario en el que luchan ambas voces (la de Courtoisie y la de Aira) y la eficacia al mostrar las tensiones o las vicisitudes de los personajes que transitan ciudades invernales.

Si leemos con prejuicios (somos lectores habitantes del reino del prejuicio), no nos percataremos de que muchos de estos poemas tienen una raíz paródica y grotesca que realzan o deforman o agudizan los atributos y defectos de los personajes. Allí están, por ejemplo, el fragmento crítico de Tzvetan Todorov y la traducción de un escrito versicular de Raymond Carver (y con más énfasis, la nota explicativa que se puede leer al final del mismo texto).

Courtoisie no se inventa un heterónimo que sustituya su nombre en la portada del libro; él sigue siendo él, creemos, y quienes cambian o parecen cambiar son los propios poemas seleccionados. Es ambiguo todo esto y quiero clarificarlo. El poeta parte de una ejecución muy consciente, porque no juega por jugar sino que lo hace con intenciones lingüísticas. Hay dos caminos definidos que se entrelazan y complementan en esta poesía: el deseo de conceder a cada heterónimo de una vida propia (de una súbita autobiografía), y el empeño de escudriñar en el hueso semántico de las palabras. Por tanto, esta Antología inventada le viene muy bien su nombre y no creemos que exista otro posible.

Néstor Mendoza

***

Rafael Courtoisie (Montevideo, Uruguay, 1958) es narrador, poeta y ensayista.

Es autor de numerosos trabajos críticos y de investigación, entre ellos:

Antología plural de la poesía uruguaya del siglo xx (Seix Barral) y Antología de la poesía uruguaya del siglo xx (Visor). Ha traducido a Emily

Dickinson, Sylvia Plath, Raymond Carver, Mario Luzi, Valerio Magrelli

y Alessio Brandolini. Recibió los Premios de Fundación Loewe, el Premio

Blas Otero y el Premio Internacional Casa de América (España); el

Premio Plural y el Premio Internacional Jaime Sabines (México); el Premio Internacional José Lezama Lima (Cuba); y el Premio Bartolomé Hidalgo (Uruguay) en las categorías Narrativa y Poesía. Parte de su obra

ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, rumano, uzbeco, bosnio y turco, entre otros idiomas.

«La naturaleza química de las emanaciones» de Mariana Libertad Suárez

La naturaleza química de las emanaciones. Mariana Libertad Suárez. Perú: Municipalidad de Lima, Colección Lima Lee, 2020. 39 páginas.

Más que un «Éxodo», así se titula el primer poema del libro, lo que plantea Mariana Libertad Suárez es un inventario post-apocalíptico: el primer verso es un verbo, el verbo estallar conjugado en segunda persona, e inmediatamente se enumera lo que se ha salvado. Mariana enumera lo pequeño (objetos y muestras de afecto), como si importaran realmente esos pocos objetos nimios, seguramente maltrechos; como si tuvieran la dignidad necesaria para entrar en esta reducida enumeración de lo salvable. Ya con este empeño la autora acuña una marca en La naturaleza química de las emanaciones (Municipalidad de Lima, 2020), su tercer poemario.

Si en este escenario sólo tienen cabida los restos, los residuos que se salvaron, no podemos esperar una mirada optimista. ¿Qué se le puede exigir? Nada festivo, de esto podemos estar seguros; lo que hallamos es un tono evidentemente grave, que tiene la entereza como única ruta posible. La voz poética debe hablar con el tono de la superación, de la aceptación, esa que llega luego del duelo (no de un duelo a muerte dieciochesco, con espadas o armas de fuego, sino el duelo ante la muerte de un ser amado). Y no es el duelo ante la pérdida física de un solo hombre o de una sola mujer sino un duelo universal, cosmogónico, antropológico, geográfico, global: un holocausto, una tragedia volcánica («procesos eruptivos», dice ella, la autora, casi al final del libro), una colisión sideral que acaba con casi todo: «olemos la carne chamuscada después de la hecatombe».

Nada parece dejarse de lado, nada queda lejos del radar del ojo que recuerda y registra. Este ojo va de atrás hacia adelante, prefiere ir siglos atrás, en algún año de la Grecia antigua, entre los despojos o restos ruinosos de Troya: «en el fondo de mi glotis// consigue concatenar cien mil historias: los pasados, los encuentros, las singularidades moribundas, las pieles hasta entonces no creadas». Es la trágica escena de Egeo en el risco, ante la fatal confusión generada por la negligencia de su hijo Teseo, quien olvida la sustitución de la bandera. Dioses, semidioses, héroes, personajes del reparto mítico que nunca agotan sus posibilidades de expresión. Es una cantera que aprovecha bien Mariana Libertad: aprovecha algunos de estos personajes y se aprovecha de las atmósferas graves que la tragedia griega, la tragedia como género matriz, puede ofrecer como legado. Esto cobra mayor énfasis cuando Mariana mira el presente desde la metáfora: la tragedia migrante de la Venezuela de este siglo o los actos de violencia de género, padecimientos que la poeta ha confrontado desde la investigación.

El lenguaje de Mariana es culto, acude a referentes culturales que obligan al lector a estar más atento, a releer. No sólo lo que se expone en el poema sino en la escogencia de ciertas palabras que únicamente hallamos en los libros, nunca en contextos del habla viva. Son poemas breves de ponderada opulencia, o más bien escolios, que desde lo formal actúan con el verso libre y van hacia el verso medido (como en el soneto «Noviembre»).

Tres secciones tiene este libro, tres elementos de la naturaleza: Tierra, Aire y Fuego. Mariana deja fuera el elemento Agua, no sabemos por qué motivos, como si con esta omisión quisiera evitar un nexo diluviano.

Néstor Mendoza

***

Mariana Libertad Suárez. Venezuela, 1974. Académica, narradora y poeta. Entre sus libros de investigación destacan: Sin cadenas, ni misterios: representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana 1936-1948 (Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, 2008); La loca inconfirmable: apropiaciones feministas de Manuela Sáenz (Premio Literario Casa de las Américas, categoría Estudios sobre la mujer, 2014); y Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana (Mención honrosa en el X Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, 2019). Es autora de los poemarios: Oscura bisagra (Editorial Suma) y (Ad)herencias: tratado sobre la mujeritud (Hipatia ediciones).

***

Pueden leer La naturaleza química de las emanaciones en el siguiente enlace: Descubre Lima